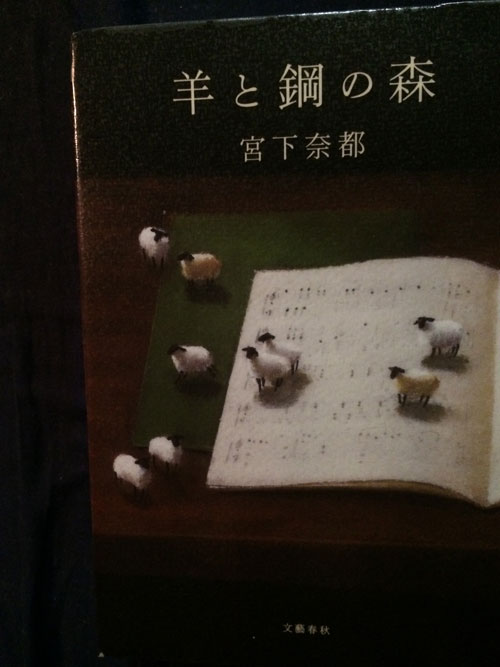

宮下奈都の「羊と鋼の森」を読んだ感想

2016/10/11

初めにことわっておこうと思う。この感想記事はぼく自身のメモ代わりに書いている。

そもそも本の感想というのはその本をまだ見てない人にとっても、今読んでいる人にとっても、もう読み終わった人にとってもまず必要ないものだと思うからだ。

だから、この記事は基本的には自分のために書いている。多少読みにくい点があってもそこはご容赦いただきたいという話である

前置き以降ストーリー上の具体的なネタバレを含む。読む前にご注意を。

ピアノの調律師の物語。(演奏者も密接に関わってくるのでピアノそのものの話と言ってもいいかもしれない)

この本を見るまで知らなかったけど、ピアノの弦を叩くハンマーは羊毛のフェルトでできているらしい。

そういう意味でピアノはまさに羊と鋼の森だ。(読み進めれば読み進めるほどそう形容する気持ちが分かってくる)

冒頭で語られる主人公(外村)の自己紹介はどこにでもいる普通の無気力なつまらない人間像だったんだけど、

「さっきよりずいぶんはっきりしました」

「何がはっきりしたんでしょう」

「この音の景色が」

音の連れてくる景色がはっきり浮かぶ。一連の作業を終えた今、その景色は、最初に弾いたときに見えた景色より格段に鮮やかになった。

「もしかして、ピアノに使われている木は、松ではないですか?」

その人は浅くうなずいた。

「スプルースという木です。たしかに松の一種ですね」

僕はある確信を持って聞いた。

「それはもしかして、大雪山系の山から切り出した松ではないでしょうか」

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 10pより

このやりとりや、現実を拡大して詩的に表現するような語りに正直違和感を感じた。冒頭の説明のようなどうでもいい人間がこんなことを言うのか、言えるのか。

最近おかたい感じの小説ばかり読んでたせいなのかここらへんの乖離にぼくが敏感すぎるだけかもしれない……まぁふつうはこんくらい気になんよなぁ……劇的じゃないストーリーもそれはそれで面白くないし……とかその時は思っていた。

でも読み進めていくとそういったもある意味での伏線だったことが徐々に分かってくる。上手いなぁ宮下さん。

幻想的なシーンの記述も多いけど序盤は「○○だ。○○だった」という感じで事実関係を淡々と報告している印象を受ける。

客観的な情報だけが述べられ、主観的な情動にあふれた言葉はあまりない。淡々としている。ストーリーに起伏がないように思える。これは語り手である主人公の性格を反映してあえてこういう書き方にしているんだろうか。

この作品では秋野さんが他の人とはけっこう対象的に描かれている印象を受けた。(最初は)

でもストーリーが進むたびにそうではないと気づかされる。似ている。ほぼ同じだ。柳さんも秋野さんも外村くんもみんな同じ方向を見てるんだなぁと。

事実認識が違うだけなんだと思う。

柳さんや主人公は一つ事に大きな可能性を見てて、秋野さんは相対的に小さく見ている。でも全員同じ風景を見たい。読んでてそれがよく分かる。

※以降にぼくが気になった部分を引用していく。ただし、この本は全体の文脈なしにはその意味が上手く伝わないと思う。ご容赦。

「求められてないところでがんばっても得るものはない」

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 39pより 秋野のセリフ

あきらめはしない。ただ、あきらめなければどこまでも行けるわけではないことは、もう分かっていた。

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 84pより 外村のセリフ

「調律にも、才能が必要なんじゃないでしょうか」

思い切って聞くと、柳さんは顔をこちらへ向けた。

「そりゃあ、才能も必要に決まってるじゃないか」

やっぱり、と思う。必要だと言われて逆にほっとしたくらいだ。今はまだそのときじゃない。才能が試される段階にさえ、僕はまだ到達していない。

僕には才能がない。そう言ってしまうのは、いっそ楽だった。でも、調律師に必要なのは、才能じゃない。少なくとも、今の段階で必要なのは、才能じゃない。そう思うことで自分を励ましてきた。才能という言葉で紛らわせてはいけない。あきらめる口実に使うわけにはいかない。経験や、訓練や、努力や、知恵、機転、根気、そして情熱。才能が足りないなら、そういうもので置き換えよう。もしも、いつか、どうしても置き換えられないものがあると気づいたら、そのときにあきらめればいいではないか。怖いけれど、自分の才能のなさを認めるのは、きっととても怖いけれど。

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 125pより 外村と柳の会話

この部分は羽海野チカさんの考え(西尾維新さんとの対談本「本題」参照)に似てる気がする。

でもそこまで努力してしまえば、もう、諦められないんじゃないかとも思う。そこまで積み上げてしまったのだから。それこそ3月のライオンの松永さんのように割り切れるものではなくなっているのではないだろうか。

「乗るつもりがあるかどうか。少なくとも、今はまだ乗れない。乗る気も見せない。それなら五十ccをできるだけ整備してあげるほうが親切だと僕は思うよ」

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 130pより 秋野のセリフ

秋野さんのセリフは特に前後のストーリー無しでこうやって一文だけ取り出すと微妙だなぁ……。

「名門って言葉がすでに苦手だな。たぶん、自分には縁のない、一生関わりあうこともない社会なんだろうと思うからさ。俺なんかが逆立ちしたって敵わないような」

「柳さん、逆立ちなんかしたら敵うわけないです、ちゃんと両足で立たないと不安定で」

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 132pより 外村と柳の会話

「一流のピアニストに自分の調律したピアノを弾いてもらいたい。そういう気持ちは調律師なら全員が持ってるんじゃないの。でも実際にそれができるのは、ほんのひと握りの」

そこで、一瞬、言葉を切った。

「――ほんのひと握りの、幸運な人間だけだ」

幸運、と表現したけれど、ほんとうは何か違うことを言おうとしたのではないか。その場所にたどり着ける人間のことを。

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 134、135pより 秋野のセリフと外村の語り

でも、どちらか一方しかピアノを弾けないのなら、和音がピアノを弾き続けられますようにと祈ることは、由仁が弾けなくなっているのを願うことと似ている。違うけれども、とてもよく似ている。まるで、ふたごのように。

ただの自分の好きなピアノの音色のために、誰かの不運を願うようなことがありえる。たとえばコンクールに出た誰かが勝ちますようにと願うことが、他の誰かが負けますようにと願うことと似ているのに、それを咎められないのは、ただの願いだからか。願ったからといって叶うとは限らないのだ。僕がいてもいなくても、木の実は落ちる。誰かは笑い、誰かが泣く。

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 138、139pより 外村の語り

中身としては二人の幸運を心から願っているのに、表面に出るのは一人の不運を願うという形。

内に秘めた絶対値ではなく相対値だけが表面に出る、ということはよくあることだと思う。何かを選んだり形にする時はほとんどそうなんじゃないだろうだろうか。最も内側にあるはずの願いですらそうなのだから。

彼にピアノを教えたのがどんな人なのか、わかるような気がした。そして彼が、どんなふうにそれを享受してきたのか。音楽は人生を楽しむためのものだ。はっきりと思った。決して誰かと競うようなものじゃない。競ったとしても、勝負はあらかじめ決まっている。楽しんだものの勝ちだ。

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 146pより 外村の語り

ニュアンスは違うけど何故かウメちゃんの「やる気全一は後の全一」という言葉を思い出した。

音楽は競うものじゃない。だとしたら、調律師はもっとだ。調律師の仕事は競うものから遠く離れた場所にあるはずだ。目指すところがあるとしたら、ひとつの場所ではなく、ひとつの状態なのではないか。

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 147pより 外村の語り

なんというアリストテレス。中庸。

「飛び降りるまでに、どれくらいかかりましたか」

「四年」

即答だった。

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 164pより 外村と秋野のセリフ

163pから164pまでのこの件はもうほんと全体でみないとわかんないけど、一応マイルストーン的にピックアップ。

「ピアノで食べていける人なんてひと握りの人だけよ」

奥さんが早口で言った。言ったそばから、自分の言葉など聞き流してほしいと思っているのがじんじん伝わってきた。ひと握りの人だけだからあきらめろだなんて、言ってはいけない。だけど、言わずにはいられない。そういう声だった。

「ピアノで食べていこうなんて思ってない」

和音は言った。

「ピアノを食べて生きていくんだよ」

引用元:宮下奈都著「羊と鋼の森」 175pより 外村と秋野のセリフ

最初ここを読んだときにはもう素晴らしいとしか言えなかった。むしろ泣いた。すごく好きだな、こういうの。

ここまで読んで、今まで本屋大賞3位と2位も読んだけど(むしろ感想記事も書いたけど)この本はダントツだ、これは間違いなく大賞だ、と思った。

余談だけど、フェルト部分を羊の毛ではなく別の素材に変えたときに音の変化をヤマハのホームページで見た。

参考リンクhttp://www.yamaha.co.jp/plus/piano/?ln=ja&cn=10303&pg=5

羊毛が一番調和がとれているのだと思った。一番バランスがとれている。その羊が美しさと善の由来になっているというのはできすぎだろうか。

ぼくも善く美しく生きたいなぁ、と改めて思わされた。

最初の無機質で淡々としていると感じた主人公の語りが嘘のように、最後の文体はもう活き活きとした情動に満ちあふれている。それがまた素晴らしかった。

明るく静かに澄んで懐かしい文体、少しは甘えているようでありながら、きびしく深いものを湛えている文体、夢のように美しいが現実のようにたしかな文体